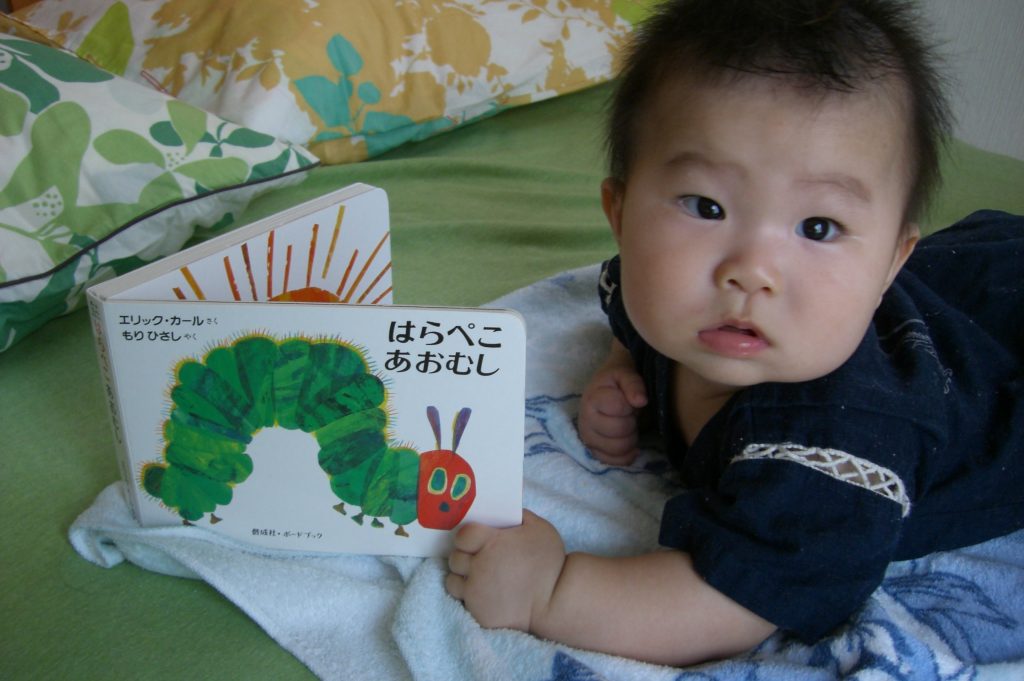

子育ては植物を育てるのに似ている、と言われることがあります。

人間も「生き物」ですから、

子育ては「自然」を相手にする行いですね。

現代人は「自然」を相手にすることが減っているので、

子育てに難しさを感じることが多いかもしれませんね。

「自然」は簡単には人間の思うようになりません。

ゲームのように「こうしたら、こうなる」という決まりがない。

敵と戦ったらレベルが上がって、レベル20になったらこの技を覚える、みたいな決まりがない。(ちなみに私はドラクエ大好きです。)

自然は放っておいても育つこともあるし、目を離さずに見張っていないと急にダメになってしまうこともある。

一所懸命お世話をしたつもりでも、思うように育たなかったり。

目を離したすきに大輪の花を咲かせていたり!

でも、それがおもしろい。

植物を育てるように、心を込めて、

観察したり、

水をやったり肥料をやったり。

社会全体が子育てを楽しめるようになれば素敵ですね。

カラダは自然

現代人は「自然」を相手にすることが減っている、と言っても

私たちのカラダは自然そのものですね。

カラダは人間が作ったモノと違って、なかなか思い通りにはなりません。

同じように食べたり、運動したりしても、人によって成長は様々です。

よく育つカラダもあれば、ゆっくり育つカラダもある。

丈夫なカラダもあれば、繊細なカラダもある。

何かをサボっていたから背が低いわけじゃないし、

ものすごい努力をしているから風邪をひきにくいというわけでもない。

でも、だから、おもしろい。

そして、私たちのカラダは取り替えられない。

私たちは与えられたこのカラダで生きていくしかない。

植物を育てるように、自分のカラダも育てられると良いなと思います。

よく観察してお世話をしたり、ちょっと忙しくて放っておいても

その後の変化を楽しめたり。

こどものカラダも人それぞれです。

丈夫なこどももいるし、繊細なこどももいる。

それは「自然」なのだから、誰かの思い通りにはなりません。

「自然」と上手に付き合って、人生を楽しめると良いですね。